シイタケの人工栽培研究を推進

当時、シイタケの人工栽培はシイタケ菌を「種コマ菌」「オガクズ菌」の形で原木に打ち込み、シイタケ菌を原木に培養した後に子実体(キノコ)を発生させる方式が主流だった。その時代に大分県の高校教師であった吉井常人氏は、シイタケの人工栽培の研究に取り組み、熱に強いポリプロピレンにオガクズと米糠を混ぜた培地を造ってシイタケを栽培するという独自の方法を開発していた。

これを知った千代吉はすぐに吉井氏に連絡をとって共同研究の合意を得、研究設備の整った野田市の工場まで来ていただき、吉井氏は野田市に泊まり込み、共同研究が始まった。しかし、シイタケの発生は不安定で、シイタケ栽培を工業レベルで実用化するには至らず、吉井氏は研究を断念して大分に戻られた。

その後、千代吉はシイタケの固体培地による培養培地に刺激を与えるなどして、子実体(キノコ)の発生に関する様々な研究を引き続き行っていた。研究が進むにつれて、キノコ栽培に関わる情報も千代吉のもとに自然と集まってくるようになった。その一つが、キノコの菌を液体で培養する技術だった。

LEM開発のきっかけ

1970(昭和45)年頃、埼玉県熊谷市の住職である新井氏が、上武大学に勤める傍ら寺の敷地内に研究所を設けて、キノコ菌の液体培養を研究していた。千代吉は人からの紹介で新井氏を訪ね、液体培養に関する技術を学ぶことになり、後にこの技術がL E M開発のきっかけとなる。

偶然がもたらした

LEMの発見

シイタケの固体培地から成分抽出を試みる

液体培養に使用する通気のフィルタ(メンブレンフィルター)を取り扱う販売店から、メルクミリポアに在籍していた東京大学出身の技術者・麓長八氏を紹介され、当社の顧問として迎えた。この麓氏の招聘が、微生物に関する知識を得ることにつながり、また東京大学の人脈を得ることから当社の発展にとって大きな契機となった。千代吉は、固体培地にシイタケの菌糸を培養して子実体の発生を試みていたが、熟成したシイタケの培養培地に樹皮形成が始まり、やがて茶褐色の液体が溜まってくるのを見て、「この茶褐色の液体はシイタケの成分と関係があるのではないか」「この培養培地からシイタケの旨み成分が取れないか」という仮説を立て研究を始めた。

停電事故が思わぬ発見につながる

原料となるサトウキビ。

ここから残渣を絞り製糖し、砂糖となる。糖蜜を絞った繊維を使用している。

抽出後の様子。

シイタケ菌特有の茶褐色でほんのり温かい液体。

清水にあった初代工場時のシイタケ菌浸透培養。

当時は日本でほかにはない最先端設備となっていた。

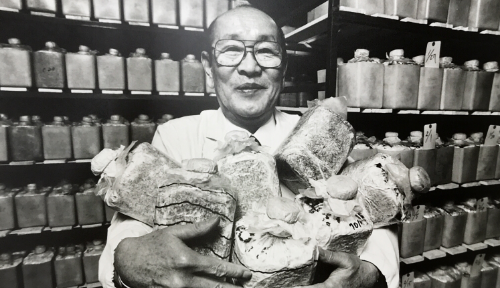

振盪培養で増えたシイタケ菌を大型瓶に移し、さらに培養している様子。

培養できるシイタケ菌が増えたため、生産性に大きく貢献した。

LEMの誕生

千代吉はこのことから、固体培地でシイタケ菌を培養し、さらに放置すると樹皮形成された完熟培地から『自己消化』なる現象がつくり出され、シイタケの独自成分を得ることができるのではないかと考えた。オガクズと米糠の固体培地にシイタケの液体菌を接種し、3~4か月培養すると、シイタケの菌糸で個体培地全体が白くなって樹皮形成が進み、子実体発生の準備に入る。この時期が最も菌糸体の活性が盛んな時期であることがその後の研究で明らかになった。また、培養室の温度を下げ、再び室温を上げることで温度変化(低温ショック)を与えると、子実体の発生のための、新たな酵素類の代謝が活発になる。培養培地の活性が最も高まった時に『自己消化』現象を派生させ、シイタケの有用成分を抽出することに千代吉は成功した。L E Mの誕生である。

良好な研究結果をもとに商品化へ

当時、シイタケの子実体から得られるエキスには薬効が期待できることは学会でも報告されていた。当然、シイタケの菌を培養した培地からも相応の薬効成分が得られるはずと考えた千代吉は、得られた抽出液を試しに口にしたが、苦みが強くて、とても飲めるような代物ではなかった。そこで、食品由来で培地となる材料を探し、落花生の表皮やバガス(サトウキビから砂糖成分を圧搾した後に得られる残滓)を培地としてシイタケ菌を接種したところ、苦みがやわらいだものが抽出できた。食品由来の培地でもシイタケの菌糸を生育でき、また味も飲用に適したものになることがわかり、ドリンク剤への活用の道が開けてきた。バガスを培地としてシイタケ菌を培養して得た抽出液を、健康に不安を感じている人達に一定期間試飲してもらったところ、「血圧が下がった」「風邪や扁桃腺による発熱が短時間で下がった」「血糖値・血圧が下がり、よく寝られるようになった」等の事例が報告された。この研究成果から、千代吉はシイタケの培養培地から抽出したエキスを配合した健康ドリンク剤を商品化するため、本格的な開発に着手した。

「多くの人びとに健康を届ける」

当社の使命を担う

最初の商品が生まれる

椎菌(シーキン)ドリンクの誕生

開発当初は、小さな抽出タンクと充填設備で100ml詰めのドリンクから製造を始めた。100mlの瓶に充填した後にキャップをし、風呂のバスタブに80度の熱湯を張り、充填したドリンクを浸けて滅菌した後に、ドリンクをテーブル式のラベラーでラベルを貼るといった、ほとんど手作業による工程で誕生したのが、当社初めてのLEM商品「シーコンドリンク」である。

1971(昭和46)年、千代吉のアイデアで「シーコンドリンク」の名称を「椎菌(C - k i n)ドリンク」と改め、「世にも不思議な不思議なドリンク」というキャッチフレーズで「椎菌ドリンク」の本格的な販売が始まった。当初は冷凍機の取引先を中心に販売していた「椎菌ドリンク」は、その飲用が広まるにつれて、様々な効果が報告されるようになった。日本冷凍機製造の取引先で、当社の株主でもあった青山金商の青山社長は、自ら茨城県岩井市(現・常総市)にキノコ栽培の会社、東洋興産を立ち上げ、ドリンク販売を積極的におこなっていた。

拡大する販売網

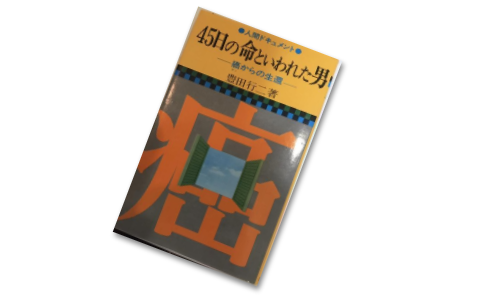

政府4 0%、民間6 0%の出資比率で設立された日本合成ゴムは、民営化された後に上場、経営多角化の一環として健康産業分野に進出する方針を立てていたが、当社が開発した健康食品が、多くの人たちの健康を改善していることに興味を持ち、それらを製品化して販売する日本クリエート株式会社を設立。商品名「茸源」の販売を始めた。同時に、それまで当社が独自で販売をしてきた「椎菌」ブランドの全商品の販売先を日本クリエートに移管した。一方、当初より「椎菌」の販売をしていた大平圭拮氏が独自のブランド「ヨジゲン」での販売を希望していたことから、新たなブランド「ヨジゲン」としても大平氏が独自に販売することになった。また、東北シイキンなど一部に「シイキン」の名称をつけて販売を続けている取引先もあったため、椎菌ドリンクの製造も継続された。

清水にあった初代工場時の殺菌機。

上から80℃の温水をかけるパストラーザーにょる殺菌。

初代「シーキンドリンク」のパッケージ

1973(昭和48)年、商品の生産増加に伴い製造工場を設立

新工場の設立

1973(昭和48)年、千葉県野田市清水に、ドリンク100mlを4万本/日、生産可能な工場を竣工した。充填機とキャッパーの部屋はクリーンルーム、工程の最初であるシイタケ菌の培養は無菌で始まり、最終工程のボトリングが無菌室(クリーンルーム)で行われていることから、「無菌で始まり無菌で終わる」を、それ以来当社の標語にしている。

積極的な宣伝・広告活動を展開

1973(昭和48)年頃から日本クリエ―トが「茸源ドリンク」の販売を全国展開したことにより、テレビコマーシャルの放映を開始した。日本テレビのニュース番組『今日の出来事』のスポンサーとなったほか、ゴルフトーナメントの『ブリジストンオープン』、雑誌等にも茸源の広告を掲載するようになり、全国的に「茸源」の知名度が上がってきた。また1975(昭和50)年には、『45日の命といわれた男』― 癌からの生還 ―(豊田行二/日新報道)が出版され、売り上げの大きな後押しになった。こういった積極的な宣伝・広告活動が功を奏し、「茸源ドリンク」の売り上げも上がり生産量も増え続けたが、一方で様々な問題も出てきた。昭和50年代半ばには一部の広告表現に薬事法による指摘がなされ「茸源」の売り上げに影響を与える一面もあった。

日本クリエートはLEMの売り上げをさらに拡大するために、「茸源」とは別のブランド名「瑞芝」で九州地区の薬店・薬局を中心に販売を始めたところ、「瑞芝」ブランドが大幅に伸長、「瑞芝」を全国販売へと展開していくための会組織結成につながった。

「多くの人びとに健康を届ける」

当社の使命を担う

1984(昭和59)年に日本クリエートは、相談薬局・薬店を中心とした「生体防御研究会」を正式に立ち上げた。当社はL E Mを原料として日本クリエートに供給していたが、1985(昭和60)年に、濃縮機、造粒装置を導入し、翌年には自社で造粒品の製造が可能になり、瑞芝カプセル以外の瑞芝原末「瑞芝M(30ml)」等の商品供給を開始した。その後「瑞芝原液S」の製造も行い、現在の瑞芝ブランド商品に引き継がれている。

独自の販売体制を進展

他社へのO E M供給が順調に拡大する一方で、当社の独自ブランド確立の重要性が高まってきた。そこで1982(昭和57)年3月、東京都台東区東上野に支店を置き、飯塚博が支店長に就任、当社の販売力を強化するために営業部を新規に発足させた。椎菌ブランドをデパート等の健康食品売り場に出店していた卸業者の職員に対する勉強会なども、全国規模で展開した。1976(昭和51)年から植物活力エキス「レンテミン」を取り扱っている日産丸紅商事(現サンアグロ)も、椎菌ブランドを取り扱って、同社の得意先である肥料販売会社ルートで、農家などに「椎菌」を販売する仕組みとして日産丸紅商事内で「シイキン普及会」を発足させて、各地で説明会を開催し、「椎菌」拡販の積極的な活動を行った。1988(昭和63)年4月、当社の製品を販売していた日本ファイファーと当社が出資して、新たな販売会社をスタートさせる予定だったが、日本ファイファーの代表取締役が急逝したため、資本関係を1年で解消した。そして新たに支店(東京都中央区日本橋富沢町)を開設して、飯塚博が再度、支店長に就任した。1988(昭和63)年7月には、沖縄県で財団法人沖縄農林漁業技術開発協会の所属企業と、当社が出資した株式会社沖縄発酵化学が設立され、のちに沖縄県の企業である金秀グループが引き継ぐことになる。

日本クリエートに供給していた「瑞芝シリーズ」

農業分野への展開

LEMの新たな可能性

LEMに植物成長を促進する作用が

1977(昭和52)年には、植物に対する効 果を確認するために富山県立技術短期大学 (現富山県立大学)教授・折谷隆志先生と 葭田隆治先生に研究協力を求め共同研究が 始まった。 協同研究の結果、LEMの使用が馬鈴薯 の収穫を増加させることや、作物の収穫に 重要な作用を及ぼす植物ホルモンの一つで あるサイトカイニンが存在することがわかった。

同時にLEMには、植物ウイルスである タバコモザイクウイルス(TMV)による被 害を抑止する効果があることも農林省植物 ウイルス研究所・小室康雄先生によって確 認されたため、日本植物防疫協会抗植物ウ イルス研究会において委託試験を開始した。

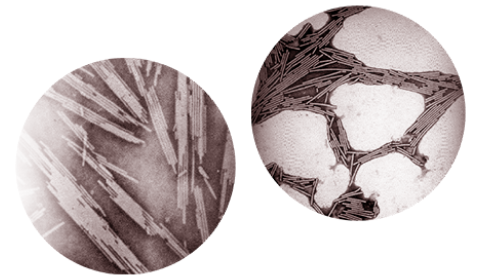

葉の下:無処理

葉の上:レンテミン散布処理

左:「レンテミン」により不活性となったウイルス

右;活動するタバコモザイクウイルス

作物活力エキスとして販売していた当時の

「レンテミン」パンフレット

画期的だった農薬認可

1983(昭和58)年8月に、シイタケ菌糸体培養培地抽出物(LEM)がわが国で初めてトマト、ピーマン、たばこ、キュウリの抗ウイルス剤、そしてアザレヤ、つばきの発根促進剤として商品名「レンテミン」が農薬として認可登録された。

後にシンビジウム、スイカ、メロンなどの抗ウイルス剤、及び稲、高麗芝、ベントグラス等の生育促進剤としても登録がなされた。1986(昭和61)年に、レンテミン液剤としての農薬認可登録を取得。その後、ランに対する抗ウイルスに関して適用拡大となり、タケダ園芸(現住友化学)が「レンテミン液剤(100ml)」として取り扱いをすることになった。

人の健康をサポートする

LEMの医薬化プロジェクト

東北シーキン販売とJA全農の活躍

青森県八戸市の東北シイキン販売(株)は、当初より椎菌の販売をしていたが、東北は農業が主力の地域であることから、東北地区でシイタケ菌糸体培養培地抽出物配合の植物活力エキス「レンテミン」の販売を始めた。

東北シイキン販売(株)は青森県、秋田県、岩手県において、各県の農業試験場でレンテミンの試験結果を受けて、全農(JA)を中心に植物活力エキス「レンテミン」の販売を拡大していった。東北シイキンは椎菌ドリンクの販売と同時に、LEMを農業に広く普及させ、当社の植物活力エキス「レンテミン」の礎となった。

現在の東北シーキン

医薬化へのチャレンジ

[LEM・001プロジェクト]

LEMは開発当初より、人の健康に対して様々な効果が期待されていたため、1983(昭和58)年、LEMの医薬品化に対する検討が開始された。当時、神奈川県茅ケ崎市民病院の内科部長・野村喜重郎先生に相談したのが始まりで、野村先生の元勤務先・東大付属病院第一内科及び東大農芸化学科を中心に臨床研究を進めることになった。LEM研究会を立ち上げた、1984(昭和59)年10月から昭和60年12月まで、16の医療施設*において、慢性B型肝炎に対する臨床調査が行われた。調査の結果、全般改善度についての評価が「改善47%、不変42%」、肝機能改善度「改善47%、不変36.3%」、有用性が56%であった。患者に重大な副作用は特に見られず、安全性も高く評価される結果となった。

| LEM臨床試験実施施設 | |||

| 獨協大学 | 東京逓信病院 | 国立医療センター | 山梨医科大学 |

| 東京大学医学部 |

昭和大学医学部 | 昭和大学藤が丘病院 | 帝京大学医学部 |

| 東京厚生年金病院 | 国立王子病院 | 三井記念病院 | 茅ヶ崎私立病院 |

| 近畿大学医学部 | 大阪大学医学部 | 大阪赤十字病院 | 大阪労災病院 |

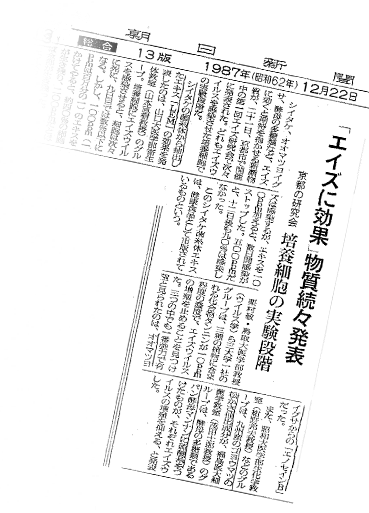

「エイズ研究会第一回学術集会」の記事。

LEMの効果が全国紙に掲載された。

大きな研究成果が続々と

この臨床調査結果については第72回日本消化器学会で発表され、肝胆膵第14巻第2号に投稿された。1984(昭和59)年には上記臨床試験のほかに、国立小倉病院内科医長・天ヶ瀬洋正先生が、リスボンで行われた第5回国際消化器学会において「LEMによるB型肝炎の治療」と題して発表された。他にも、『国立予防衛生研究所年報』(昭和61年度:390-39)でB型肝炎のモデル動物であるウッドチャックを用い、動物実験からLEMの有効性が確認されている。

『医学のあゆみ』(昭和61年8月16日:第138巻・第6・7号)においては、「椎茸菌糸抽出物LEM中の高分子画区分の免疫活性」が、東京大学農学部農芸化学科・鈴木春己、斎藤倫、大久保明、山崎素直、戸田昭三らによる論文が投稿された。1987(昭和62)年12月には、京都で開催された「エイズ研究会第1回学術集会」において、山口大学の山本直樹教授らにより、「LEMは細胞内増殖と細胞融合の両方を抑える」との発表があり、日本経済新聞で記事化されて大きな反響を呼んだ。

また、1989(平成元)年7月の「エイズ研究会学術集会」では、鹿児島大など4つの医療施設で、試験的にエイズ感染者にL E Mを服用した結果、これまで発症を抑えるために使われていた薬よりも有効とみられる成績を得たことが発表され、同年7月23日の朝日新聞に掲載された。

着実に進展したプロジェクトが中断

1988昭和63)年からは、LEMの臨床試験がスタートした。

1989(平成元)年には、農芸化学学会において東京大学農芸化学・戸田昭三先生、鈴木春己先生らが、LEMの中の水溶性化したリグニンが免疫活性及び抗ウイルス活性を持つことを明らかにした。1990( 平成2)年には、『薬物動態Vol.5(,1990) 』において、LEMの「生物活性を持つ水溶性[14C ]リグニンのラットにおける腸管吸収および体内動態」が投稿された。

こういった基礎試験の結果がまとまってきていたが、某製薬会社との話し合いで医薬化プロジェクト(LEM-001)は一旦中断することとなる。その後、1991(平成3)年に、兵庫県神戸市芦屋の日本ケミカルリサーチ株式会社(現JCRファーマ株式会社)と、LEMの医薬化に向けて再度検討を開始した。この間、B型肝炎に関しては、有望な治療薬やワクチン等の開発も進み、当社単独でのLEMの医薬品化は、新たな状況に直面していた。医薬品の開発には巨額の投資が必要であり、認可されるまで10年20年と長い年月がかかる。それでは、LEMの良さを人びとに知ってもらうことができないという結論に達し、医薬品ではなく、食品・健康食品として発売し、より多くの人の健康に役立つ道を選ぶことになった。

創業者・飯塚千代吉の急逝

当社の創業者・飯塚千代吉はLEMの医薬化を目標に邁進していたが、1991(平成3)年5月に急逝した。千代吉の念願は叶わなかったが、当社が創業以来、LEMを中心に事業展開できたのも、千代吉が医薬化に向けて多額の投資を行い、研究を続けた結果である。

LEM培地を持つ創業者の飯塚千代吉。

新時代のリーダーとなった2代目・飯塚 博

上段左:南西糖業から運ばれた大量のバガス保管倉庫

上段右:南西糖業の圧搾後のサトウキビ

飯塚 博が2代目社長に

1991(平成3)年5月22日、野田食菌の創業者であった飯塚千代吉が73歳で永眠、飯塚博が野田食菌の代表取締役に就任した。前社長が急逝した直後の経営方針は、前社長の意思を継承することであった。

原材料バガスの安定効果

LEMの原材料になるのは、サトウキビの産糖処理後の残渣であるバガスである。沖縄県経済連が牛の飼料として製造したバガスをキューブ状にしたものを購入していたが、牛の飼料製造事業が終了することになり、原材料の入手が困難な状況に陥った。そこで当社は、1975(昭和50)年から3年間かけて900トンのバガスを購入、当面のバガスの入手手配を行う一方、将来のためにバガスを安定的に入手するための方法を探し続けた。

その結果、沖縄県農林漁業技術開発協会との出会いもあり、バガス活用の拡大をめざして株式会社沖縄発酵化学の設立に関わることになった。この沖縄発酵化学は、現地の人達に運営を任せることになるが、のちに金秀グループ傘下に入り、2018(平成30)年には創立30周年を迎える会社に発展している。1992(平成4)年、鹿児島県徳之島の製糖会社南西糖業は、バガス供給用の乾燥設備等を導入、翌年から当社へのバガス安定供給が始まった。

さらなる

研究開発の進展

マンネンタケ菌糸体培養培地抽出物の開発

1994(平成6)年、当社創立225周年を機に建屋設備等の刷新をはかり、同年5月24日に千葉県野田市七光台に本社工場を新築・移転した。霊芝(マンネンタケ)の菌糸体培養培地による抽出物の研究は、1992(平成4)年頃から始め、中国等からマンネンダケの菌種の入手から開始した。各菌種の中から培養状態や子実体の発生状況、食品として適正を見極めて、社内、社外で活性試験、安全性の試験を行った後に製品化への道ができあがる。最も大変だったのは固体倍による培養の安定であった。それは製品化されても課題として残ったが、製造部と研究部、品管室の協力で少しずつ解決していった。それらは全て、今でも当社の研究開発の礎となっている。1992(平成4)年頃より、LEMの技術を生かした次の素材として、マンネンタケ*菌糸体培養培地抽出物(MAK)を開発してきたが、1996(平成8)年に湧永製薬が、商品名「霊芝泉」として、新たな会員組織「紅芝会」への販売が開始された。

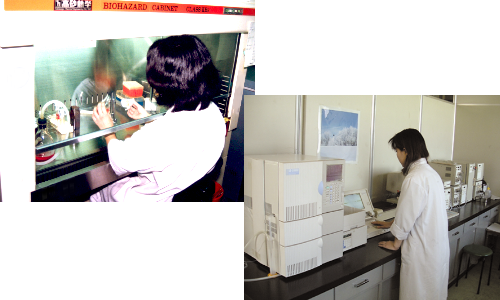

左:細胞試験の研究

右:HPCLによる分析

七光台工場と一体になる前の飯塚研究所

シイタケ醗酵米糠抽出物「LEF」の誕生

米糠の成分がシイタケ酵素によって分解されて生まれた物質には、独自の有用成分が含まれているのではないかと社内では示唆されていた。しかし、LEMの研究が当社の優先事項であったため、シイタケ酵素に関する研究はほとんど進捗していなかった。1994(平成6)年、この米糠の成分をシイタケの酵素で分解する研究が社内で本格的に開始された。 2002(平成14)年には、研究の成果をシイタケ発酵米糠抽出物「LEF」(The extract from The Rice Bran by Lentinus edodes fermention)として商品化することを決定、製造装置とスプレィドライヤー、コーティング(造粒器)等の設備投資を行い、主に医療機関向けに供給を始めた。

大きな注目を集めるLEM

マスメディアへの掲載

LEMが商品化されてから、世界でも初めての物質として、その有用性が専門家の研究において解明されはじめ、様々なメディアで取り上げられるようになった。1973(昭和48)年、「日本経済新聞(4月17日)」、1975(昭和50)年「月刊宝石(3月号)」、「月刊潮流(5月号)」、「財界(3月15日号)」と、昭和50年には多くのマスメディアで取り上げられた。1981(昭和56)年、「月刊政治界(9月号)」、そして「週刊現代(12月17号)」には、富山医科薬科大学薬学部・菅野信彦教授が日本薬学会北陸支部会で発表した「椎茸菌糸体培養物の肝腫瘍形成と腹水肝癌の増殖に対する抑制効果」からLEMが記事で取り上げられ、実際に多くの愛飲者の体験談が掲載された。

国際的な話題にも

中でも特筆すべきは、オイルショック時に三木武夫元首相がエジプトに特使で行った際、病床にいたサダト大統領に「茸源」を差し上げたというエピソードであった。三木元首相が帰国後、サダト大統領から「あれは実に効き目があったようだからもう一度送ってくれ」と依頼されたという談話が記事になり、大きな話題となった。

HIV患者への臨床試験(フライデー掲載)

九州産業医科大学 白旗教授

抽出機と濃縮機の工程管理の様子と

梱包作業は、人の手で丁寧に行われる

相次ぐ研究成果報告

その後、1982(昭和57)年、「月刊Theジャーナル」、1984(昭和59)年「週刊サンデー毎日(9月29日号)」、1985(昭和60)年「週刊現代(7月20日号)」、1987(昭和62)年「月刊現代(1月号)」では、作家・遠藤周作と茅ケ崎市民病院・野村喜重郎との対談記事、同年12月21日の「日本経済新聞」では、山口大学・山本直樹教授によって、京都のエイズ研究会第1回学術大会においてLE果が期待できることを発表する記事が掲載された。

さらに1989(平成元)年に松江市で開かれたエイズ研究会学術集会で、LEMがエイズウイルス感染者の発症予防に効くのではないかとする床結果が報告されることが、7月23日つけ朝日新聞で報道され同年「週刊AERA」にも、LEMがエイズウイルス感染者の発病を防ぐ可能性があることが記事になるなど、現在まで多くの週刊誌や新聞等でLEMに関する記事が取り上げられてきた。2002(平成14)年、「月刊壮快(3月号)」に、筑波大大学院人間総合科学研究科・永田恭介教授(現筑波大学学長)によって、「インフルエンザウイルスA型の増殖抑制と感染阻害」が確認されている、とした記事が掲載されている。

創業者・飯塚千代吉と菅野延彦教授

した機械の技術の素晴らしさを知ることができる。やがて千代吉は、野田食菌工業を創業し、機械屋から微生物を扱う分野に方向転換をすることになるが、その探求心は留まることを知らず、まさにモノづくりに対する技術者の気質が「LEM」という新規物質を生み出した要因であると言っても過言ではない。その後は、LEMの開発研究は農薬登録、医薬化へと進んでいくことになるのだが、設備投資や研究開発費が増えるにつれて借金も増えていくことになるが、千代吉は躊躇することなく「LEM」の開発を推し進めた。そして、その未知なる自然物質である「LEM」は、世界でも初めて植物に対する抗ウイルス剤及び植物生長剤としての農薬登録を自社単独で成し遂げた。さらには、「LEM」の医薬化に向けての千代吉のパワーには畏敬の念さえ覚えるのである。「LEM」を医薬化にはまだ多くのハードルがあり、自社単独では難しいこともあるが、創業者・千代吉の志は二代目・博に受け継がれ、研究開発会社としてのDNAはこの先も決して消えることはない。